La Miñosa, importante ciudad de la

provincia de Soria (Castilla, España), está situada a 41º 26’ 50” de latitud

norte y 2º 31’ 52” de longitud oeste, a una altitud de 954 metros.

Está situada en la

ribera este del río de la Pesquera, cuyo nombre indica claramente su

importancia (en otros tiempos bastaba meter la mano en sus aguas, cerrarla y

sacar un puñado de cangrejos). Pronto se une al río Morón y ambos, poco más

allá, aportan su caudal al Duero.

|

| Puerta de la Villa, Almazán Y dos miñosinas, Lourdes y Mª Paz |

Su historia se pierde en los brumosos tiempos en los que no había Historia.

Se sabe con certeza que por aquí estuvieron los arévacos (lo atestiguan sus

poblados, cuya ubicación me niego a desvelar) y, evidentemente, Publio Cornelio

Escipión Emiliano y sus legiones romanas que rápidamente se hicieron con toda

la ribera del Duero (Numancia le costó algo más). La civilización romana borró

la mayor parte de lo ibérico (no he visto rencor en Castilla contra los romanos

que nos conquistaron a sangre y fuego, al fin y al cabo somos también

descendientes de ellos, por lo que los conquistadores fuimos nosotros…); la

oscura e interesante época visigoda dio paso al largo periodo árabe en que el

río Duero cobró una gran importancia. Se erigieron numerosos castillos y torres

de vigilancia y se fundaron y fortificaron ciudades estratégicas: Almazán. Es

evidente que eligieron el lugar idóneo: cerro junto al Duero y

dominando una amplísima comarca, limitada por los Picos de Urbión, el Moncayo,

el Sistema Central… También vivieron estas tierras las correrías de Almanzor.

Alfonso VI las reconquistó en 1098. Por aquí estuvo Rodrigo Díaz de Vivar,

naturalmente. Pero todos aquellos insignes personajes eran visitantes. Entre

los habitantes de las áridas y rojizas tierras del Duero hubo un gran poeta que escribió “El cantar de Mío Cid” y, aparte de las hazañas de .Rodrigo Díaz, describió

minuciosamente las comarcas sorianas y más concretamente las bellísimas

Berlanga de Duero y Medinaceli.

Una vez consolidada la reconquista, las tierras de Almazán adquieren una

nueva importancia estratégica: A un tiro de piedra de La Miñosa está la Cañada

Real Soriana Oriental, magnífica vía pecuaria que une Sevilla y el norte de Soria (y sur de

La Rioja), la más larga de todas con sus 800 kilómetros de longitud y 90 varas (75

metros) de anchura y por la que en los meses de mayo y junio subían rebaños de

miles de churras y merinas previamente esquiladas y marcadas con pez, regresando en octubre al sur. Su trazado está perfectamente diseñado aprovechando las fuentes que convirtieron en

abrevaderos imprescindibles para el camino; dispone de descansaderos, tainas,

majadas…y exquisitas setas de cardo.

|

| Se aprecia en esta imagen tomada de Google Earth la Cañada Real Soriana Oriental |

|

| El Noticiero de Soria, 16-01-1897 |

|

| Crescencio |

Reinando

Fernando VI y por iniciativa de su secretario de Hacienda, el Marqués de la Ensenada, se promulgó el día

10 de octubre de 1749 un decreto ordenando se realizara en los territorios de

la Corona de Castilla un “interrogatorio” de 40 preguntas para averiguar los

datos económicos de todos los pueblos, con el loable fin de unificar el

abrumador número de impuestos que soportaban en esos momentos.

Personados

los interrogadores en La Miñosa el martes día 6 de junio de 1752, procedieron a

la realización de las preguntas, a las que contestaron los miñosinos con 40

respuestas jurando decir la verdad “por Dios y a una Cruz”. Este documento (20

páginas) fue encontrado por mi primo Eduardo en el Archivo General de Simancas

y nos ofrece una excelente información de cómo era La Miñosa en 1752.

Había

en La Miñosa cuatro casas habitadas y cuatro destruidas. Cuatro vecinos, todos

labradores; el de mayor edad, 57 años. Uno de los vecinos tenía un hijo mayor

de 18 años. No se menciona a ninguna mujer ni niño. Había veintiuna reses

vacunas domadas y cerriles, cuatro rocinales, diez pollinos,

ocho cerdos, veintiún carneros, cuarenta y tres ovejas y treinta corderos.

“A

la décima pregunta dijeron que en el término de este lugar habrá mil

ochocientas sesenta y nueve fanegas de tierra en esta forma: una fanega de tierra de

hortaliza, cincuenta fanegas de tierra de primera calidad de dehesa de secano,

diez fanegas de tierra de prados, trescientas veinticinco fanegas de sembradura

de secano de primera calidad, cuatrocientas fanegas de segunda calidad,

cuatrocientas treinta y seis fanegas de tercera, sesenta y una fanegas de

tierras yermas e incultas que son Realengas de pasto común y concejil,

trescientas sesenta y seis fanegas de tierras incultas de distintos

particulares, ciento noventa fanegas de tierras incultas cuyos dueños se

ignoran, veintiséis fanegas de arroyos y caminos y cuatro fanegas del sitio y

población de este lugar”.

“Una

fanega de hortaliza con una ordinaria cultura produce anualmente cuarenta

arrobas de berza y lechugas; cada fanega de tierra de sembradura de secano de

primera calidad sembrada de trigo bueno cinco fanegas y sembrada de cebada seis

fanegas; cada fanega de tierra de segunda calidad sembrada de trigo común

cuatro fanegas y sembrada de cebada y avena dos fanegas y media de cebada y dos

fanegas y media de avena y en cada fanega de tierra de tercera calidad sembrada

de trigo común tres fanegas y sembrada de avena cuatro fanegas; cada fanega de

tierra de prados produce anualmente cuatro cargas de hierba, cada fanega de

tierra de dehesa que no se riega por estar destinada para el pasto de las yuntas

de labor si se guardara y segara produciría anualmente tres cargas de hierba. Y

que las tierras incultas de particulares yermas de pasto común y concejil

arroyos y caminos y tierras cuyos dueños se ignoran no producen utilidad

alguna”.

“Regulando

unos años con otros y por un quinquenio vale ordinariamente cada fanega de

trigo bueno diecisiete reales y de trigo común catorce reales, la de cebada

ocho reales, la de avena cinco reales, cada arroba de hortaliza un real, cada

carga de hierba quatro reales, cada arroba de lana veinticinco reales y cada

cordero nueve reales de vellón”.

“Las

especies de tierra que se hallan en el pueblo y término de este Lugar son la de

hortaliza de regadío a mano, sembradura, prados y dehesa de secano, yermas o incultas

y pastos comunes, que no hay tierras que produzcan dos cosechas al año, que la

sembradura fructifican dos años seguidos y descansa el siguiente y todo lo

demás produce sin interrupción”.

“En

el término de este lugar hay el esquilno de lana churra y aniños del ganado de

esta especie, y el de hornos y colmenas no hay muchos, tiempos a cuyas

utilidades se regulan en esta forma: de cada carnero cuatro reales; de cada oveja

dos reales y medio y de cada cordero un real: que en este término no hay otro esquilmo

ni esquileo y que las utilidades se dejan a sus dueños respectivamente los

dichos ganados; por la venta de carneros y ovejas viejas se consideran a

prudente regulación en esta forma: de cada mil carneros ochenta de venta a veintidós

reales cada uno y de cada mil ovejas cincuenta de venta a diez reales cada

una”.

“El término de este lugar ocupa de levante a

poniente media legua, del norte al sur otra media legua y de circunferencia una

legua y medio cuarto, que son otras tantas horas de camino por ser regular

andarse legua por hora; confronta a levante con término del lugar de Bordejé, a

poniente con términos de la villa de Almazán y lugar de Almántiga, al norte con

dicho término de Almazán y al sur con términos de los lugares de Balluncar y

Frechilla y tiene la figura del margen”.

Comenzaba

el interrogatorio diciendo que el lugar de La Miñosa es de Señorío y pertenece

“al Marqués de Almazán, Conde de

Altamira, quien percibe en el derecho de Alcabalas que le produce anualmente ochenta y seis reales

veintitrés maravedís de vellón y mas el que llaman de Almotazanía y azumbres

que le produce en cada un año dieciocho reales” “lo goza de inmemorial que ignoran con qué motivo o

con qué título”

“Y

que a Su Majestad que Dios guarde pertenecen los derechos de cuatro unos por ciento y los servicios

reales de Millones y Cientos y toca pagar a este lugar

anualmente setenta y nueve reales y veinte maravedís en esta forma: Treinta y

ocho reales y catorce maravedís por los Millones y nuevos impuestos y los

cuarenta y un reales y seis maravedís restantes por los derechos de Cientos”.

“Este pueblo está cargado de Servicio Ordinario y Extraordinario por el que se

paga a S. M. en cada un año diez reales y veinte

maravedís”. “En este dicho lugar pertenecen a S. M. las penas de ordenanza Monte Campo y Sangre por las que se

halla encabezada toda la tierra de Almazán y le toca pagar anualmente a este

dicho lugar catorce maravedís de vellón”.

El

diezmo pertenecía a la Dignidad Episcopal (Obispo

de Sigüenza): “dieciséis fanegas

de trigo, trece fanegas de cebada y doce de avena, cuatro (cargas de) lanas y

cuatro corderos”.

“Sobre las tierras del término de este lugar

está impuesto el derecho de Primicia por el

que se paga de cada especie de granos y por cada cosechero una media con la

diferencia de que de trigo bueno y común solo se paga una, y el diezmo por el que

se contribuye con una de cada diez de todos los frutos, también de lana y

corderos”; “la Primicia pertenece al

Cura de este lugar” “por un

quinquenio suele montar la Primicia dos fanegas de trigo, dos fanegas de cebada

y dos de avena”.

El

Beneficio Curado era una especie de impuesto por la “curación de las almas”.

Tenían derecho a él “la Iglesia de este

Lugar”; “la Obra y Fábrica de la Santa Iglesia de Sigüenza”; “la Dignidad del Arcipreste de

Almazán”; “la Cátedra de Gramática” (antecedente de “escuela”; algunos niños acudían a

aprender a leer, escribir, contar y nociones de religión católica), pero “no

hay ejemplar de que les toque cosa alguna a causa de entrar el Obispo el

primero a hacer pago de sus sacas para las que aún no hay bastante con motivo de

la cortedad de granos de la cilla (granero) por ser dezimera a su dueño una cantidad

bastante crecida”, “que en este término tiene el Convento de Religiosas de Santa Clara de la villa de

Almazán que perciben privativamente el

diezmo de ellas que ascenderá anualmente a veinte fanegas de trigo, diecisiete de Cebada

y veinte fanegas de avena que a dinero importan quinientos ochenta y seis reales

de vellón”.

Además,

“este Lugar tiene que satisfacer anualmente como ciento y veinte reales de vellón

de los derechos de fiel

de fechos, función de la Magdalenal, Misas de

Agosto y pasos de Pobres y soldados”.

“En

este pueblo hay un guarda del ganado

y campo llamado Juan Bueno quien

goza de salario anual dieciocho ducados y un medidor del vino que lo es Manuel de Miguel a quien se dan al año

por su trabajo sesenta y dos reales”.

Para

“cuadrar” el presupuespo tenían un ingreso: “A la vigésima cuarta pregunta

dijeron que el común de esta población solo disfruta el arbitrio de cobrar del

sujeto en quien se remata la obligación de conducir el vino a este Lugar, once

arrobas de vino que a dinero importan setenta y siete reales de vellón y que

esto lo ejecuta dicho común de tiempo inmemorial”.

El

objetivo de la unificación de impuestos no se cumplió por la contumaz oposición

de la nobleza y el clero, pero sí se consiguió una interesante información, pasando a

la historia como “Catastro del Marqués de la Ensenada”.

Valiosa estadística nos facilita el "Censo de Floridablanca" de 1787, con dos clasificaciones: Una por sexo, edad y estado civil y otra por ocupaciones:

CENSO POR EDADES:

Había un total de 16 habitantes, 6 varones y 10 mujeres.

De menos de 7 años, 4, 2 varones y 2 mujeres.

De 7 a 16, 3 mujeres.

De 16 a 25, 1 mujer.

De 25 a 40, 6, 3 varones y 3 mujeres.

De 40 a 50, 1 varón.

De más de 50, 1 mujer.

SOLTEROS: 8, todos los menores de 25 años.

CASADOS:

De 25 a 40, 6, 3 varones y 3 mujeres.

VIUDOS:

De 40 a 50, 1 varón.

De más de 50, 1 mujer.

CENSO POR OCUPACIONES:

3 labradores, 1 jornalero, 1 criado (uno de ellos mujer).

*

El primer censo que se conoce en Castilla es el de 1528, el llamado "Censo de los Pecheros", es decir, los que tenían que pechar, pagar impuestos. Ahí estaba La Miñosa con 2 pecheros. Balluncar tenía 11, Frechilla 17, Almántiga 12 ...

Otro censo famoso fue, en 1591, el "Censo de los Millones". Era un impuesto extraordinario y el fin era recaudar 8 millones de ducados, exhaustas las arcas reales tras el desastre de la Gran Armada en 1588. Todos eran pecheros y se trataba de un donativo "voluntario". En La Miñosa había 6 pecheros (vecinos), en Balluncar 30, en Frechilla 50, en Almántiga 24, en Almazán 500...

CENSO POR EDADES:

Había un total de 16 habitantes, 6 varones y 10 mujeres.

De menos de 7 años, 4, 2 varones y 2 mujeres.

De 7 a 16, 3 mujeres.

De 16 a 25, 1 mujer.

De 25 a 40, 6, 3 varones y 3 mujeres.

De 40 a 50, 1 varón.

De más de 50, 1 mujer.

SOLTEROS: 8, todos los menores de 25 años.

CASADOS:

De 25 a 40, 6, 3 varones y 3 mujeres.

VIUDOS:

De 40 a 50, 1 varón.

De más de 50, 1 mujer.

CENSO POR OCUPACIONES:

3 labradores, 1 jornalero, 1 criado (uno de ellos mujer).

El último censo en que aparece La Miñosa como pueblo "independiente" es el de 1842. En 1857 está agrupado con Frechilla, donde había una población de hecho de 313 personas y 69 hogares (en 1842 tenía 112 habitantes y 29 vecinos).

El día 9-11-1877 el Boletín Oficial de la provincia de Soria publicaba la lista de electores de La Miñosa: 6, todos varones.

En su "Nomenclator" de 1909, Manuel Blasco Jiménez informaba que el lugarr de La Miñosa tiene "44 almas".

El día 9-11-1877 el Boletín Oficial de la provincia de Soria publicaba la lista de electores de La Miñosa: 6, todos varones.

En su "Nomenclator" de 1909, Manuel Blasco Jiménez informaba que el lugarr de La Miñosa tiene "44 almas".

*

La primera persona inscrita en el Libro de Bautismos de la iglesia de Santa María Magdalena fue, el viernes día 20 de julio de 1810, Aleja la Peña Rubio, que había nacido el día de San Alejo, tres días antes. ¿Por qué, si La Miñosa estaba habitada "desde tiempo inmemorial", no inscribía a sus bautizados? La respuesta es sencilla: la iglesia de La Miñosa era "aneja de la Parroquial de San Miguel de Almazán", donde eran inscritos. Sucedió que el día 10 de julio de 1810 el invasor Ejército francés tomó al asalto Almazán, tras heroica defensa y gran carnicería, con el correspondiente saqueo y provocando un pavoroso incendio que destruyó dos tercios de los edificios y la huida de la mayor parte de la población.

***

Recuerdos de La Miñosa

Hubo un tiempo en que de los dos caños de la fuente de la plaza salían buenos chorros de agua. De allí el agua iba al cercano lavadero y al pilón donde al atardecer saciaban su sed las numerosas vacas que volvían de su jornada en la dehesa. El agua continuaba su curso y terminaba en el abrevadero de las ovejas. Los miñosinos almacenaban en sus casas varios cántaros llenos de agua y se sentían afortunados por tener la fuente en la plaza, sus padres tenían que ir a buscarla a la Fuente Vieja (manantial en lo alto del cerro, obra realizada en piedra en 1886, según documenta Crescencio) y a lavar la ropa al río.

Cuando yo aparecí en este mundo acababa de llegar la luz, literalmente, puesto que la electricidad solamente se utilizaba para iluminación: la única bombilla pública estaba situada en la esquina de la casa de los abuelos Rafael y Toribia y allí se reunía todo el pueblo las noches de verano, sentado en el poyo allí existente.

El trabajo era muy duro. A la labranza con mula y arado seguía la siembra.

Si los pájaros dejaban algunos granos y llovía a tiempo y no los mataba el

pedrisco, llegaba el momento de la siega, realizada con hoces y guadañas hasta que llegó el prodigioso invento de la segadora; las gavillas eran transportadas en carros a las eras; una

vez preparada la parva se procedía al trillado: una mula tiraba del trillo

dando vueltas una y otra vez hasta hasta desmenuzar completamente las espigas; al atardecer, cuando una

suave brisa

ponía fin al bochornoso día, se pasaba al aventado: armados de horcas, removían la

parva arrojando a lo alto la mies y el viento se llevaba la paja cayendo al suelo el trigo, cada vez más limpio; un enérgico

cribado remataba la operación; el trigo en sacos de 100 kilogramos y la paja en

bruto eran llevados a su sitio: el grano al granero y la paja al pajar.

| Emilia, Cristina, Patricia y Genara |

¿Cómo podían cargarse en

la espalda 100 sacos de 100 kilos y llevarlos hasta la casa y subirlos por las

escaleras hasta la cámara? Muy sencillo: eran

sorianos, miñosinos. Ayudaba mucho el

desayuno: un par de chorizos grandes, dos torreznos,

dos trozos de lomo adobado, dos huevos fritos, jamón, pan y vino abundantes, un

melón… Solía el abuelo Rafael contratar a uno o dos mozos que le ayudaban en

las interminables tareas de la cosecha, que duraba tres meses: siempre se

portaron muy bien con los niños de la casa; cuando terminaba el trabajo todo

era fiesta y nadie se acordaba de fatigas pasadas o futuras.

|

| Fermín García Lapeña Emigró a Argentina y nunca volvió |

|

| Gregoria y Marcelino |

A mediados de septiembre, la víspera de la fiesta de La Miñosa, siempre se seguía un riguroso protocolo: Mientras las mujeres procedían a enjalbegar el zaguán de la casa, el abuelo, armado de su escalera, recogía todos los racimos de la frondosa parra que daba la vuelta a su casa: estaba escarmentado de que los forasteros que venían a la fiesta se le comieran las uvas. Almacenaba los racimos colgados y en el suelo de la cámara y había uvas para cuatro meses. El día de la fiesta, el 22 de septiembre, se vestían de fiesta. Había misa solemne y el vaquero habilitaba una cantina en el portal de su casa a base de cajas de botellines, refrescos y chucherías. Por la tarde había música, momento culminante de la fiesta, allí acudían los mozos de los pueblos cercanos, atraídos por las mozas que acompañadas de sus padres y hermanos iban a celebrar la fiesta a casa de familiares…

¿Por qué la fiesta de La Miñosa es el 22 de septiembre y no el 22 de julio, festividad de Santa María Magdalena? No he conseguido averiguarlo. Pero hay una teoría razonable: julio era el mes de la cosecha, había mucho trabajo y en algún momento decidirían trasladarla a septiembre, mes tranquilo y festivo en muchos pueblos. A mí se me ocurre otra teoría: el 22 de julio de 1921 fue el Desastre de Annual (Marruecos), agonía que continuó el 23 con la horrible retirada de Dar Drius, donde "desapareció" el miñosino Bruno Rupérez Sanz. Ese día tan negro en el que murieron tantos miles de españoles no era el más adecuado para celebrar nada, y más teniendo en cuenta que medio pueblo era familiar de Bruno...

|

Otro momento de reunión

familiar y festivo era la matanza, con dos momentos muy diferentes: el terrible

acto de la muerte del cerdo y su posterior conversión en manjar. Llegado el día

de autos y con la ayuda de varios familiares y vecinos, el valiente

protagonista tenía en la pocilga una breve conversación con el cerdo. Le

acariciaba y se despedía de él. De pronto, le hincaba un gancho en la garganta.

Se fijaba el otro extremo del gancho en la pierna y tiraba de él, ayudado en su

empuje por el resto de los hombres. El cerdo chillaba de una forma tan

horrorosa que se oía en toda la comarca, unos instantes espantosos que no se

pueden olvidar.

Poco a poco iban sacando

al cerdo entre todos hasta tumbarlo en un banco, todo acompañado de los

pavorosos chillidos. Se ponía un caldero bajo el banco y se le cortaba con un

cuchillo la yugular, saliendo al momento un chorro de sangre que iba llenando

el caldero, sangre removida por alguna mujer. Los lamentos del cerdo eran cada

vez más tenues hasta desaparecer. Entonces se colocaba su cuerpo sobre un

montón de paja, se le cubría también de paja y se quemaba, raspando la piel

para eliminar las cerdas.

Seguía un trabajo

frenético. Mientras unos limpiaban las tripas, un experto iba descuartizando el

cadáver previamente colgado de una viga. Al momento se fabricaban los chorizos,

las morcillas, los lomos, costillas, jamones… Todo el año había chorizos y

lomos sumergidos en tinajas de aceite, deliciosos.

|

| Inocenta |

El pan se fabricaba en casa. Hacían enormes hogazas que cocían en el horno que había en cada casa y

duraba varias semanas. Todo se aprovechaba: El aceite y la grasa se convertía

en jabón, un trabajo duro de un día pero muy productivo y valioso. Además del

aseo personal (en jofainas y palanganas) servía para lavar la ropa de todo el

año: las mujeres iban con su tabla de lavar y su ropa al río; en invierno

tenían que romper el hielo… pero en los años cincuenta construyeron el lavadero

público, con lo que parecía que La Miñosa se unía al progreso.

|

| Posada de Almazán |

El progreso llegó también cuando apareció Arcadio con su carro (después su camioneta) que, una vez a la semana, vendía diversos artículos. En la Plaza Mayor de Almazán se organizaba el mercado semanal; allí iban todos, como si fuera el barrio comercial de La Miñosa. El abuelo Rafael aparejaba al burro, le ponía junto a su casa mirando al norte y le decía: “¡Arre!”. No le decía nada más. El burro cruzaba la dehesa, se internaba en Almazán, entraba por la Puerta Herreros y se dirigía directamente a la posada, a su pesebre. El abuelo fumaba Cuarterón. Un día que no fue él a comprarlo, sentado en la mesa con las lentejas humeantes, preguntó por el tabaco. Al oír a sus hijas que se les había olvidado, tras lanzar un juramento, se levantó, aparejó al burro y fue a comprarlo. Si ponía al burro mirando al sur, iba sin titubear a los huertos de Balluncar. Así llegaban mis hermanas sin problemas para recoger tomates. A veces se equivocaban y se llevaban los del huerto vecino…

|

| Mª. Paz, Lourdes y Erika |

Siempre iban a las fiestas y a las ferias de Almazán. La feria se desarrollaba en las eras, donde se volvían a encontrar todos los habitantes de la comarca. Además del comercio de multitud de caballos, mulas, burros, vacas… la feria se aprovechaba, en otros tiempos, por ejemplo, para las ejecuciones. Contaba mi abuela Toribia que, siendo moza, a principios del siglo XX, asistió al ahorcamiento de dos hombres, al parecer funcionarios del Ayuntamiento…

La abuela Toribia era

una lectora incansable e insaciable; leía todo lo que se ponía a su

alcance, preferentemente los "papeles": Campo Soriano y las más

variadas revistas así como el Calendario Zaragozano, almanaques... No daba

importancia a la actualidad, le interesaban las noticias y cualquier

artículo o reportaje; todo lo archivaba en su prodigiosa memoria,

de manera que podía hablar tanto de las andanzas de Perón y los discursos

de Fidel Castro como de los últimos terremotos de China o de la actualidad

política mexicana. Sabía con detalle los crímenes, las bodas o los

fallecimientos de toda la provincia, con nombres, fechas y lugares.

|

| Toribia |

Hacía las cuentas mentalmente, traduciendo automáticamente las cantidades de dinero (cuartos, perras) a duros o reales; hablaba de cuartillos, celemines, fanegas, arrobas, quintales, libras, cántaras... Tenía controladas las cartas de sus contrincantes cuando jugaban a la "briesca", anotando los puntos que llevaban en su cabeza. Hablaba con propiedad, denominando siempre a cada cosa por su verdadero nombre, algunas veces arcaico: "aquesta vegada"... "modorro"... "pizorra"... "allende"...

"puga"... "mieja"... Llevaba un control riguroso de su casa. Como el chocolate, galletas y golosinas tenían que durar una semana, los guardaba en la rinconera, bien cerrada con llave que guardaba en su inexpugnable refajo... si no había chocolate nos daba para merendar pan con vino y azúcar... Se vestía totalmente de negro; seguramente iba empalmando el luto por un familiar con el siguiente. Siempre llevaba toquilla: en invierno era cálida y en verano protegía del sol. No existía Internet, ni televisión, no había radio ni cine. Ni teléfono. Pero aseguro que se comunicaban más y mejor que ahora y se divertían más... y mejor.

El tío Juan era un hombre emprendedor. Tenía una finca de secano al lado del río y, con toda lógica, un día, pensó: "En esta finca tiene que haber agua". Una vez hechos los cálculos oportunos, ordenó a sus hijos la construcción de un pozo que suministrara agua a su terreno. Se entregaron todos con ahínco a la faena. El trabajo era sencillo, ya que la tierra era arenosa. A medida que iban profundizando se iban desmoronando las paredes del pozo. Cavaron más, y más... sacando cada vez más tierra... El tío Juan vio cumplido su objetivo: un enorme pozo con abundante agua... que ocupaba la totalidad de la finca... y sin nada que poder regar.

La entrañable tía Juliana tenía terror de las tormentas. Recuerdo aquellas tardes de verano con truenos y nubes amenazantes y a la tía entregada a la laboriosa tarea de proteger su casa con infinidad de estampas y santos que colocaba adosados a la pared. No consta que ningún rayo dañara su casa. Acompañó a su hermana Quiteria, maestra, a Madrid, pero pronto regresó a La Miñosa. Tanto ella como sus dieciséis hermanos eran cultos y trabajadores. Se las ingeniaba para conseguir mantas, botas y chaquetas para sus hijos intercambiándoselos a los militares de la estación por chorizos y huevos duros... Eran famosos sus calostros y flanes que ponía a enfriar en la ventana. Pero a veces desaparecían...

Algunos miñosinos figuran entre los

héroes de España. Bruno Rupérez Sanz pasó en 1920 de ser honrado labrador a

valiente soldado. Estaba en Marruecos cuando se produjo una de las mayores

catástrofes que hemos sufrido: el Desastre de Annual. Desapareció durante la

horrorosa retirada de Dar Drius, el día 23 de julio de 1921. Nunca oí a su

hermana Toribia mencionar esta tragedia, pero la prensa de la época sí

publicaba breves noticias:

|

| El Porvenir Castellano, 6-02-1922 |

|

| El Porvenir Castellano, 15-05-1922 |

|

| Isidro; su padre era muy viejo para ir a la Guerra, y él demasiado joven. |

Cuando la noticia del estallido de la Guerra Civil llegó a La Miñosa, el abuelo Francisco se apresuró a llevar a toda su familia al monte; allí cavaron una gran zanja y se metieron dentro camuflándola con ramajes y así decidieron estar atrincherados hasta que pasara la Guerra. Hartos de esperar, viendo que no ocurría nada y muertos de hambre, al tercer día volvieron a su casa donde permanecieron sin que nadie se preocupara de atacarles.

Los italianos improvisaron un aeródromo en la dehesa; allí iban los niños a ver de cerca los cazas; mi madre contaba que los pilotos invitaban... a las niñas a subir a aquellos artefactos, dándoles varias vueltas sobrevolando La Miñosa.

Durante la Guerra los labradores tenían que declarar la cosecha del año siguiente. El abuelo Rafael, hombre honrado, bonachón e inocente, declaraba siempre más de la cuenta. Como cosechaba menos de lo reseñado tenía que pedir trigo prestado a familiares o comprar la diferencia para entregárselo todo al Estado, que pagaba con vales. Eran los años del pan negro y las gachas y las guijas y los espigadores, en los que tenían que comprar pan a los pobres que periódicamente visitaban La Miñosa.

|

| Francisco |

|

| Rafael |

El avisador numantino, 30-12-1936

Durante la Guerra Civil se hacían frecuentes

llamamientos a la aportación de ayudas para el Ejército Nacional.

Se supone que todos colaboraban, por lo que aquí están (casi) todas

las familias de cada pueblo de la provincia.

El avisador numantino, 2-01-1937

|

| Labor, 14-12-1936 Se organizó una colecta para hacer un homenaje al Teniente Coronel Muga. Este es un "aviso" para los pueblos que no habían colaborado... |

|

| Labor, 27-02-1937 Todas las mujeres de Balluncar finalmente colaboraron. La aportación mínima era de 1 peseta y la máxima 5. No consta que las de La Miñosa fueran tan generosas.. |

El avisador numantino narraba minuciosamente en su edición del día 15 de enero de 1938 la gesta de un grupo de sorianos, entre los que se encontraba el miñosino Pedro de Francisco Pascual, quienes resistieron entre los escombros de la Comandancia Militar de Teruel un brutal asedio desde el 15 de diciembre de 1937.

Relata uno de ellos, José María García, las mil penalidades que sufrieron y el cruce del río Turia:

"Nuestras fuerzas resistieron un fuerte ataque

enemigo, que acometía con formidable número de tanques y de piezas artilleras

[...] se desarrolló sobre la Ciudad un feroz bombardeo [...]. Día 23.- La lucha

es horrible, matamos, y nos matan mucha gente [...]. Día 24.- No quiero

describir horripilantes hechos que han dejado en mi alma emociones

imperecederas. ¡Qué horror! Pero la defensa de la Comandancia siguió firme,

serena, irreductible [...]. Día 25.- La furia artillera del enemigo no logra

rendirnos [...]. Utilizamos el agua de las cañerías de los retretes y de los

elementos de calefacción [...]. Día 31.-. Se acaban las provisiones. Una

sardina al día por barba...".

La noche del 7 de enero, ante la rendición inminente, decidieron evadirse.

"Llegamos a la orilla del Turia, que aparecía muy caudaloso; sin cimbear nos decidimos a vadearlo. El agua en ciertos puntos, casi nos cubría y yo salvé profundidades de metro y medio. Al acercarnos al extremo opuesto una corriente impetuosa nos arrastraba. Creo que pereció algún fugitivo. Agarrándonos a las matas del ribazo y no sin grandes esfuerzos pudimos poner pie en tierra. Soportábamos una temperatura de 14 grados bajo cero. En cuanto salimos del agua, nuestra ropa helada tomó forma de placas de cartón y de hierro...".

Los que sobrevivieron y llegaron a la zona nacional aún tuvieron que padecer una última adversidad: les tomaron por enemigos y estuvieron a punto de ser fusilados.

Finalmente fueron tratados como héroes y recompensados cada uno con 100 pesetas.

Aquella horrorosa experiencia se convirtió en leyenda porque Pedro la "olvidó" y nunca quiso hablar de ella.

Anuncio publicado en El avisador numantino los días 16 y 20 de septiembre de 1939.

|

| El avisador numantino, 10-06-1925 |

Entre

la dehesa y el pinar pasa (pasaba), encajonado, el ferrocarril Valladolid – Ariza. Allí

estaba ubicada la estación Almazán Dehesa; numerosas casillas jalonaban el

recorrido de las vías, habitadas por ferroviarios y sus familias. El tío Eugenio Redondo era ferroviario y

sindicalista; fiel a sus principios e impulsos, un día, viendo una

concentración de militares, levantó el puño haciendo algún comentario

subversivo: fue inmediatamente detenido por la Guardia Civil y condenado a

muerte. Salvó su vida, contaban, gracias a la insistencia y perseverancia de su

mujer, Genara Pascual, que logró que el Gobernador Civil se apiadara de ellos.

No se libró, sin embargo, de largos años de cárcel.

|

| El avisador numantino, 28-02-1940 |

La dehesa de La Miñosa

era inmensa; llegaba desde las eras, a las afueras del pueblo, hasta la estación

“Almazán Dehesa”. Había 60 reses en 1940, según manifestaba el Alcalde en los

anuncios en los que se solicitaba “Vaquero”.

Tan enorme era que

algunos miñosinos consideraban que era demasiado grande. Y viendo cómo está

ahora, desaparecida, los tres intrépidos cuñados protagonistas de esta noticia

que publicaban los periódicos de la provincia parecen iluminados profetas:

|

| El Noticiero de Soria, 2-01-1930 |

Había en La Miñosa otros habitantes no menos importantes: en cada casa varios gatos mantenían a raya a los ratones que trataban de atacar al grano; perros incansables que igual cazaban codornices, defendían un rebaño que lamían al abuelo Rafael mendigando un hueso; todos los años volvían a su nido en la arboleda la pareja de cigüeñas miñosinas; en el piso de arriba del palomar criaban las palomas y en el de abajo las abejas producían miel en sus colmenas; cuando moría algún animal lo llevaban a un muladar del camino de la Fuente Vieja y allí acudían buitres de toda la provincia; había zorros, golondrinas, moscas… colgaban mosqueros del techo y allí se iban pegando hasta que tenían que cambiarlo por otro… A la luz de la bombilla pública, donde se reunían todos, acudían mosquitos y otros insectos; el tío Teodoro lanzaba al aire su boina e invariablemente caía con un murciélago dentro; después de observarlo (a veces se le “permitía” fumar un cigarrillo…) era liberado y continuaba su cacería de mosquitos… Cuando cesaba el griterío de los pájaros comenzaba el de las chicharras, grillos, ranas…

En Almazán se solían celebrar también las bodas. Las fotografías eran raras y caras, por eso las de las bodas son tan entrañables, ahora podemos ver en ellas tantas caras de miñosinos, muchos desaparecidos.

|

| Boda de Ángel y Cristina |

La Miñosa, tierra de poetas y copleros

A finales de la década de los años cincuenta del siglo XX los vecinos de La

Miñosa realizaron unas importantes obras en la iglesia, principalmente en la

cubierta y, desde luego, en el tejado. Su

inauguración, dicen las crónicas, fue grandiosa. Con este motivo se desencadenó

la irrefrenable vocación poética miñosina y se compusieron unas coplas que,

después de más de cincuenta años, no se nos han olvidado. ¿Quién las compuso?

La Miñosa; yo creo que las mujeres tuvieron mucho que ver, puesto que no se

menciona a ninguna de ellas. Con la complicidad del cura, evidentemente.

|

| Iglesia de Santa María Magdalena, La Miñosa |

Tienen un fino humor, a veces algo negro:

El tío Francisco

dice al tío Rafael:

en este trocito de tierra

¡qué bien se estará después!

Algunas veces mordaces:

El tío Juan sabe lo suyo:

cuando hay que ir a trabajar

dice que está muy malito.

Lo mejor, a descansar.

Otras veces las necesidades de rima precisaban de alguna licencia poética:

Tiene nombre de italiano,

por eso se llama Delfino;

le gusta mucho cantar

y pegarle bien al vino.

También hacían referencia al progreso:

Desde

que llegó el progreso de los tractores

el

tío Antonio con el suyo

se

marca muchos faroles.

Es

de justicia decir

que

Antonio con su tractor

trabaja

como los buenos.

Y a pactos secretos:

Entre

La Miñosa y Balluncar

han

hecho un pacto secreto:

las

consignas las ha dado

el

bueno del tío Crescencio.

De vez en cuando el coro cantaba esto:

Y el rapsoda continuaba:

Un

buen picapedrero

no

se encuentra en todas partes:

preguntádselo

a Teodoro,

veréis

lo que el mozo sabe.

Y:

-¡Tira

de la cuerda ya!

-De

la cuerda estoy tirando.

-Pues…

¿Qué le pasa al caldero

que

no sube, Severiano?

El coro remataba:

Seguro que hay más coplas. A ver si algún miñosino se acuerda y las podemos escribir, porque la memoria se pierde y, finalmente, se disuelve… Algunos no tienen copla: Marcelino, Isidro… Ya no vivían en La Miñosa.

|

| Mamá, Raquel; bisabuela, Emilia; abuela, Lourdes. Yo, Èric. Gracias, David Rovira. |

EPÍLOGO

Si consultamos en un buscador de Internet “La Miñosa”, al momento aparece en el listado de “pueblos abandonados”. Se ilustran los artículos con fotografías de casas hundidas, tejados destruidos, vigas caídas, ventanas sin cristales, puertas desencajadas, maleza por doquier, desolación… todo ello acompañado de expresiones de pobreza, miseria…

Hay alguna excepción: afortunadamente existen personas sensibles, trabajadoras e inteligentes que tratan a nuestros pueblos con amor, como lo demuestra Faustino Calderón en su extraordinario blog "Los pueblos deshabitados".

El motivo de estas líneas es, precisamente, rebatir casi todo lo que se puede leer sobre La Miñosa, con la excepción citada. Existe una La Miñosa bonita, próspera y, fundamentalmente, existimos los muchos miñosinos que nunca la hemos abandonado y la llevamos y llevaremos siempre en nuestro pensamiento y, por muy lejos que estemos, siempre acabaremos volviendo. En el siglo XXI no se puede vivir como en la Edad del Bronce; no solamente no hay agua corriente: hace muchos años que de la fuente no sale ni una gota de agua. Dado que el Estado se niega rotunda y contumazmente a llevar el agua a La Miñosa, hago un llamamiento a estas O.N.G. cuya labor es llevar el agua a recónditos poblados africanos a que hagan lo propio en La Miñosa: el presupuesto sería muy escaso, bastaría sanear la Fuente Vieja y reparar la tubería existente o cambiarla por otra, de un kilómetro. Estoy seguro de que Balluncar le cedería parte de la extraordinaria agua que le sobra.

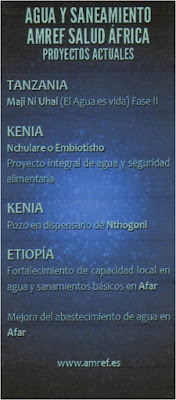

Desde hace varios años, en verano, se celebra en Soria un festival de música con el fin de recaudar fondos para acciones solidarias con varios países de África, Festival Enclave del Agua:

Una acción solidaria admirable, lástima que se ignore que a pocas leguas de Soria está La Miñosa, con peor situación que aquellos pueblos de Tanzania, Kenia y Etiopía, porque ellos están en proyectos solidarios...

|

| Como la fuente está seca, se ha puesto al lado un depósito con agua. Aunque dicen quienes la han probado que no es muy recomendable, al menos está a la sombra. Para desbeber hay que ir detrás del lavadero. (Imagen tomada de Google). |

Agradecimientos

A Blanca. A Lourdes. A Rosa María. A Crescencio. A Teodoro. A Primitiva. A Natalia. A Cristina… A todos los miñosinos.

A Emilia Peña Rupérez, que hoy cumple sus primeros 90 años. ¡Felicidades!

A los sorianos.

A todos os dedico este soneto palindrómico:

A Soria

Oí rodar odre, canoro

son;

allí víveres dio, seta

se da

sopera y allí vergel

arará;

pon asado a leños; oré

pie, ron.

Asoma, rara cañada,

portón;

la onagra de dehesa

pacerá;

arenal: no se mete vaca,

¡ja!;

ve una nueva jaca, vete

mesón.

Lanera, aré, ¡ca!; pase

he de dar, gano;

alno tropa daña cara

ramosa;

no reí, pero soñé la oda

sano.

Parar, alegre villa ya

reposa;

desates; oíd, seré; viví

llano

soro, nacer dorado río,

¡airosa!

* * *

.jpg)

Me ha gustado mucho, he necesitado un pañuelo para enjugar mis lágrimas recordando mis tiempos de juventud.

ResponderEliminarGarcias hermano.

Lourdes

Dabale arroz a la zorra el abad.

a caso hubo buhos aca.

nada, yo soy Adan.

¡Gracias a tí, Lourdes! Tus recuerdos han mantenido vivos los míos. ¡Gracias!

ResponderEliminarVeo que te estás iniciando en el palindromismo. Es muy divertido: tienes todas las palabras para jugar con ellas; cuando consigues uno interesante te sientes más feliz que Miguel Ángel recién terminado su David...

Impresionante pagina sobre La Miñosa, me la dio a conocer un descendiente de alli y me he quedado impresionado al leerla, son de las que a mi me encanta escuchar y leer.

ResponderEliminarLe felicito sinceramente Eliezer.

Saludos.

Soy la nieta de Felipe y la bisnieta de Juliana, me han gustado mucho las fotos. Yo he ido a la Miñosa ,mi abuelo me ha contado muchas historias. Celia 9 años

Eliminar